因发心编一部《谭其骧先生年谱长编》,数年来对于谭先生的生平史料比较留意。日前整理文件夹,发现存有2015年4月13日得到的谭其骧先生一件手札的照片。这件手札很短,但颇有助于说明禹贡学会创建和《禹贡》半月刊编辑出版的实际情形。谨刊布于此,以飨同好。

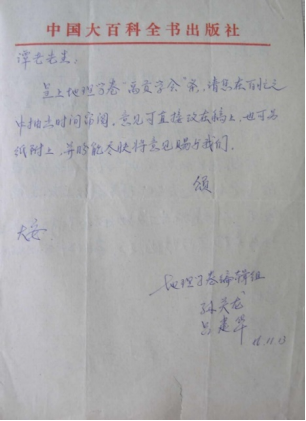

谭先生这封信是1986年写的,内容是回复《中国大百科全书·地理学卷》编辑组两位编辑的来信。他就写在对方来信的背面,因而从对方来信中,可以得知他写这封信的原委。对方来信是这样写的:

谭老先生:

呈上地理学卷“禹贡学会”条,请您在百忙之中抽出时间审阅。意见可直接改在稿上,也可另纸附上,并盼能尽快将意见赐与我们。

颂

大安

地理学卷编辑组

孙关龙

吕建华

86.11.13

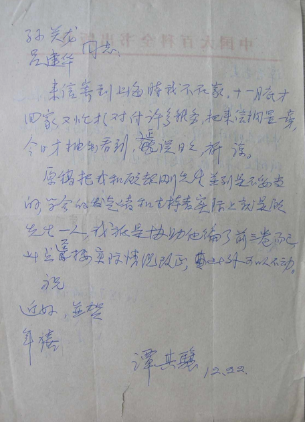

谭先生的回复日期是12月22日。他写道:

孙关龙、吕建华同志:

来信寄到上海时我不在家。十一月底才回家,又忙于对付许多杂务,把来信搁置一旁,今日才抽出看到,延误日久,祈谅。

原稿把我和顾颉刚先生并列是不妥当的,学会的发起者和主持者实际上就是顾先生一人,我只是协助他编了前三卷而已,此点迳按实际情况改正,此外可以不动。

祝

近好,并贺

年禧

谭其骧 12.22

从双方往复中可知,孙、吕两位编辑写信的目的是请谭其骧先生为《中国大百科全书·地理学卷》的“禹贡学会”辞条审稿。谭先生在复信中表达了个人意见。随信所附的该辞条初稿今不存,查正式出版的该辞条,其作者是北京大学徐兆奎先生。内容是:

禹贡学会

中华民国时期中国学者研究历史地理的群众性学术团体。由顾颉刚和谭其骧发起,1934年2月在北平筹备,1936年5月正式成立,顾颉刚为理事长。会员大多是北京大学、燕京大学和辅仁大学等校师生,以及一些编辑和研究人员。学会主要任务是:编辑中国地理沿革史、中国地理沿革图、中国地名辞典,以及中国民族演进史等;研讨中国边疆和水利等问题;考订校补历代正史地理志;编录地方性文化史料以作专题研究;并与其他学科的学者合作开展学术研究。学会出版有刊物、研究报告和丛书等。其中《禹贡》(半月刊)自1934年3月创刊先后共出7卷,计82期。主要发表研究中国地理沿革、边疆民族演进等方面论文及调查报告,并将重要问题集为专号;刊载国内地理界消息。期刊的英译称意为《中国历史地理》,在当时文教、学术界颇有影响。学会还编印多种比例尺的地图底本,供编图使用。出版了有关边疆和游记的丛书。学会重视实地调查如1936年夏组织的“后套水利调查团”,考察成果汇集出专号。学会积极倡导学习国外地理研究的先进方法和技术,推动了中国沿革地理的研究和历史地理学的形成。(《中国大百科全书·地理学》,中国大百科全书出版社1990年版,第469页)

从最后公开出版的定稿来看,这个“禹贡学会”的辞条似乎并未采纳谭其骧先生的意见。因为文中“由顾颉刚和谭其骧发起”一语,仍可谓将谭先生与顾先生并列;而谭先生所谓“只是协助他编了前三卷而已”,在辞条中并未得以体现。应该是编辑看过谭先生回信后,觉得原稿并不存在原则性错误,而作为大百科的辞条,又不能写得过于琐碎,因此也就没有按谭先生建议的“迳按实际情况改正”。

除了这个辞条,《中国大百科全书·地理学卷》中涉及“禹贡学会”、《禹贡》半月刊的另外还有四个辞条。按出现页码,其一是侯仁之先生撰稿的“历史地理学”条,其中“发展简史”部分提到:

30年代前期,顾颉刚在燕京大学和北京大学讲授《中国疆域沿革史》,谭其骧在辅仁大学讲授同一门课。当时影响更大的是由顾颉刚发起的“禹贡学会”,以及由顾颉刚和谭其骧主编的《禹贡》半月刊。《禹贡》自第3卷第1期开始,其英译名称正式改为《中国历史地理》,这是“历史地理”一词用于中国出版物的开始,虽刊物内容仍以沿革地理论文为主,但为以后中国历史地理学的发展创造了条件、培养了人才。(第277页)

其二是葛剑雄先生撰稿的“谭其骧”条,相关内容是这样措辞的:

1934—1936年协助顾颉刚发起成立禹贡学会,创办《禹贡》半月刊,推动了中国沿革地理和历史地理学的发展。(第403页)

其三是卢云撰稿的“沿革地理”条,其中“现代转折阶段”讲到:

30年代顾颉刚、谭其骧分别在燕京大学、北京大学和辅仁大学讲授和研究中国沿革地理;筹建了以研究沿革地理为宗旨的学术组织——禹贡学会,并创办学会刊物《禹贡》半月刊。(第457页)

其四是曹婉如、孙关龙两位先生撰稿的“中国地理学史”条,其中“近代地理学的形成(20世纪20—40年代)”讲到:

顾颉刚和谭其骧于1934年发起建立禹贡学会(1936年正式成立)、创办《禹贡》半月刊。(第506页)

这四条的作者,葛剑雄、卢云两位是谭其骧先生的学生;曹婉如先生(1922-1996)是著名的地学史大家,中科院自然科学史所的研究员;侯仁之先生(1911-2013)是谭先生的同龄人,禹贡学会最早一批会员,中国历史地理学的领袖人物。这些作者的身份、年龄、阅历不一,而对顾、谭两位共同发起创办的措辞口径如出一辙。可见无论什么身份的人,对于顾、谭二位先生合作创办禹贡学会和《禹贡》半月刊的事实均无疑义。

之所以认为顾、谭合作,是因为《禹贡》半月刊从创刊号开始,封面上的“编辑者”就署了“顾颉刚、谭其骧”两个名字。作为与顾先生同一时期在北平高校开设《中国疆域沿革史》课程的教师,谭先生确实为禹贡学会的创立、为《禹贡》半月刊的编辑出过力。《禹贡》创刊号的发刊词就是谭先生起草的。谭先生在上述手札中也说他协助顾先生编过前三卷。禹贡学会会员以北大、燕大、辅仁学生为主力,其中辅仁学生的加入与谭先生的宣传鼓动不无关系。

关于这一过程,1980年代初谭其骧先生还在一份自传中有过回忆:

1934年初的一天,顾颉刚先生约我在海淀一家饭馆里吃饭。席间顾先生提议创办一个刊物,专门发表研究历史地理的文章。当时,顾先生在北京大学和燕京大学历史系教“中国古代地理沿革史”,我在辅仁大学教“中国地理沿革史”,我们商议以三校听课学生为基础会员,筹建学会,汇集学生优秀的作业,再向学术界一些熟人约些稿件,稿源估计不成问题,确定以《禹贡》为刊物和学会的名称。(《谭其骧自述》,载《中国现代社会科学家传略》(第二辑),山西人民出版社1982年版,第364页)

经过这番商议,又找了几位发起人,禹贡学会就此正式开张。谭先生接着说:

2月4日,“禹贡学会筹备处”的牌子就在燕京东门外成府蒋家胡同三号顾先生寓所的大门上挂了出来。发起人除了顾先生和我以外,还有已故的王庸、冯家升,健在的张维华、顾廷龙、朱士嘉和现在香港的郑德坤、现在台湾的钱穆等人。经过紧张的筹备,由顾先生和我共同编辑的《禹贡》半月刊创刊号于3月1日出版发行。(第364-365页)

谭先生这番回忆,就“禹贡学会”和刊物的创建来说,事实是清楚的。当然中间一些无关紧要的细节,因年深日久,未免些许模糊。

从《顾颉刚日记》可知,顾先生提议和他合作创办《禹贡》半月刊的那顿晚饭,其实就是2月4日,而不是“年初”。那顿晚饭也不是顾先生掏钱请客,而是燕京大学两个在读学生(邓嗣禹、周一良)请顾先生(《顾颉刚日记》第三卷,台北联经出版公司2007年版,第157-158页)。谭先生说“同席还有两人,是谁现在已记不起了”(同上,第364页)。事实上那两位正是那天晚饭请客的主人。那天谭先生在燕大,顾先生正好有事相商,请客的两位又跟谭先生也很熟,顾先生就拉上了谭先生。那两位显然因为身份、阅历和专业兴趣所限,对顾、谭所议之事无所贡献,所以在谭先生的记忆中没有存在感。——无论如何,这种细节都无关宏旨。

在上引自传中,谭先生还说:

《禹贡》初期篇幅约两万字,以后逐渐增加到十几万字,印数也由五百份增加到一千五百份。要在半个月中编辑出版这样一个刊物,时间很紧,工作量很大,对于我来说是一副极重的担子,特别是在顾先生离开北平,由我单独编辑的七个月中,更感到对付不了。但凭着一股热情和旺盛的精力,加上来稿日增,居然每期能按时出版。(第365页)

观乎此,可知谭其骧先生作为发起创办禹贡学会和《禹贡》半月刊的合作者是名实相符的。

当然,贡献有大小,表述有难度。在上引《中国大百科全书·地理学》的四个辞条中,个人认为葛剑雄先生的措辞最为讲究。他特别用了“协助”一词。作为谭先生的助手,他这一措辞显然经过了谭先生的审定。就是说,顾先生在创办禹贡学会和《禹贡》半月刊的过程中虽然一直拉着谭先生,但谭先生实际上处在一个“协助”的地位。顾先生当时已是誉满天下的教授;谭先生作为顾先生的学生,初出茅庐,硕士毕业后刚刚在北平的辅仁、燕京大学当上“拉散车”的讲师,学识、阅历、经验和经济条件各方面都差太远。师徒二人注定不可能是一个平等的合作关系。谭先生说“发起者和主持者实际上就是顾先生一人”,葛先生将其表述为“协助”,应该说是恰如其分的。

在此要特别提请注意的是,谭其骧先生写上引回信时,顾先生早已驾鹤西游。世间多少人为了夸大自己,喜欢把别人的功劳说成自己的。而谭先生却坚持实事求是,说出“原稿把我和顾颉刚先生并列是不妥当的”这么硬气的话。这不是特例,这是季龙先生一贯的风格。

京ICP备2025104030号-28

京ICP备2025104030号-28

还没有评论,来说两句吧...