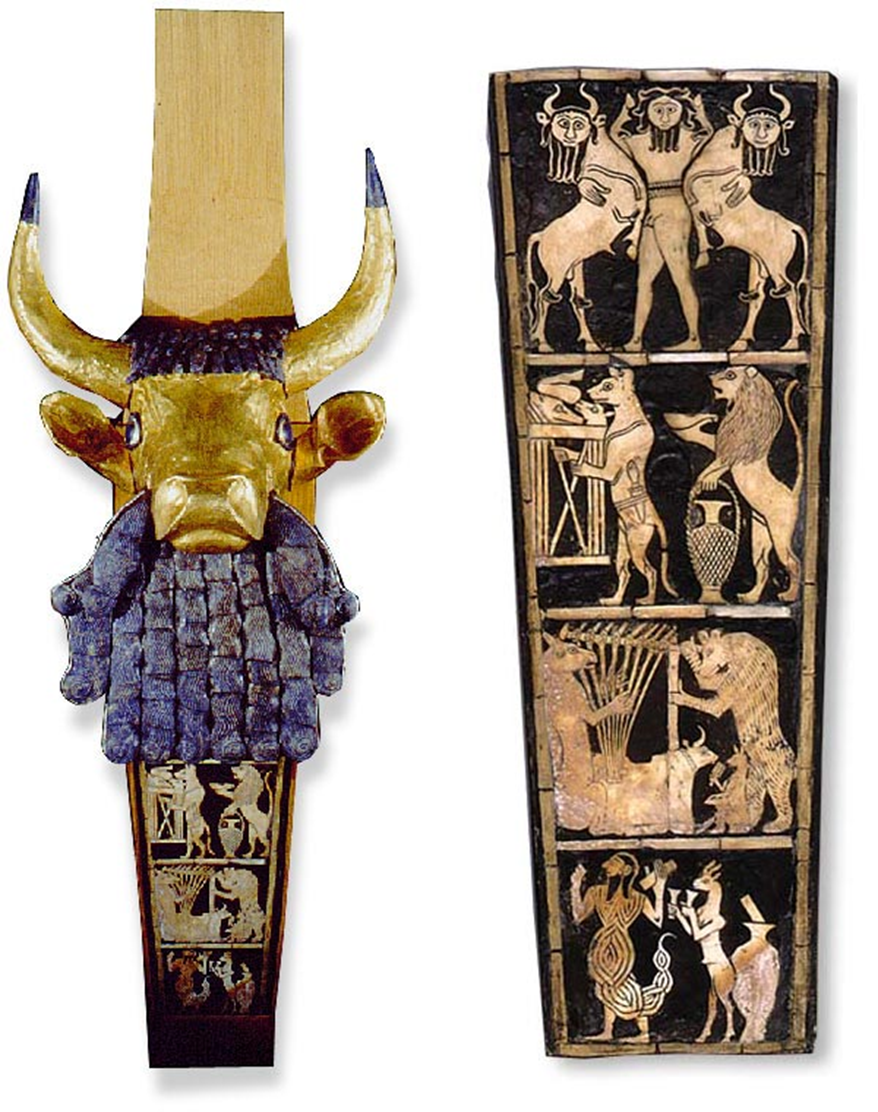

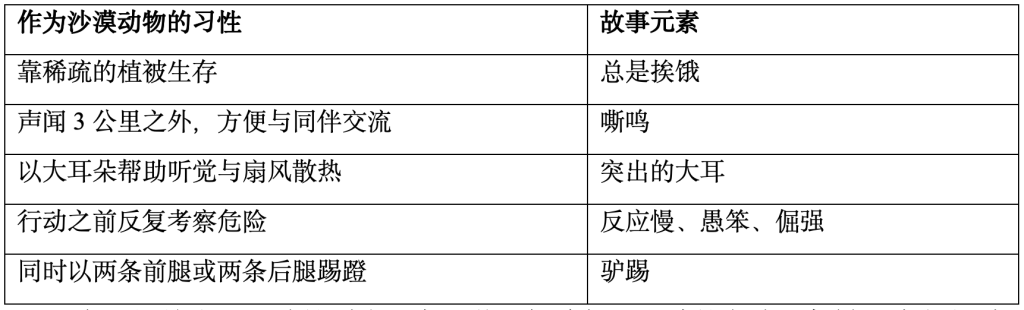

《黔之驴》是唐代文学中的名篇,因“黔驴技穷”的成语而变得家喻户晓。季羡林先生考察了印度民间文学以及伊索寓言、拉封丹寓言中的同类型故事,指出驴披虎(狮)皮故事的传播范围遍及世界各地,柳宗元的寓言故事并非独创。陈允吉先生将其故事来源追溯至《佛说群牛譬经》等佛典,李小荣先生又在敦煌道教讲经文稿本中发现了类似的故事。本文试图引入自然史的视角,在欧亚非交流的大背景下,考察“黔之驴”这一文学形象的生成与物种驯化迁徙、文化交流之间的关系。

一、“蠢驴”的意象:印度还是希腊起源?

18、19世纪,随着对印度语言文化的广泛了解与深入研究,欧洲殖民者发现了古印度与欧洲在语言、神话、人种等方面存在亲缘关系。由于这一文化“他者”的出现,欧洲知识界对自身的认识有了很大的扩充与改观。随之而来的就是各种新学科的兴起,如比较语言学、比较宗教学、比较神话学等。在民间故事领域,本菲(Theodor Benfey)基于对《五卷书》的翻译与研究,提出了大多数欧洲民间故事都来自印度的理论。然而,有关驴的一组故事到底是源自希腊还是印度,却产生了争议。

韦伯(Albrecht Friedrich Weber)指出“蠢驴”原型不见于印度传统典籍,应是希腊观念的产物。本菲考察了故事产生的时间,也认可希腊起源的可能性更大。但仍有学者持印度起源说。为解决这一分歧,除了从故事的内在逻辑与产生时间来考虑,另一项可资参考的因素是驴这一物种的驯化与迁徙路径,由此来辅助判断故事的源流发展。

二、埃及、近东之驴:骆驼被驯化之前的“沙漠之舟”

目前学者们大都认可:大约在公元前四五千年,驴最早驯化于非洲东北部。考古工作者在黎凡特南部(今以色列、巴勒斯坦、约旦一带)也发现了家驴的踪迹,时间上与非洲家驴接近甚至稍早。尽管野驴的足迹曾遍布非洲、欧洲与亚洲,但目前遍布世界各地的驴子,其祖先几乎都可追溯到非洲东北部、近东一带。

在广义上包括埃及在内的古代近东地区,家驴在农业与商业活动中起着重要作用,墓葬与壁画中都可看到其身影。野驴主要生活在干旱的沙漠,习惯于缺少水源、植被的环境,忍饥耐渴。由此,驯化后的驴可长达三天不喝水,在缺水30%时还继续工作——饮水需求仅高于骆驼,进食量只有马的四分之一,耐粗饲。尽管驴经常超负荷载重,但很少生病,生存能力极强,寿命是马的两倍。这就使得被驯化后的驴主要用作沙漠驮兽:穿行于尼罗河谷,往来于埃及、近东之间。在骆驼被驯化之前,驴才是“沙漠之舟”。

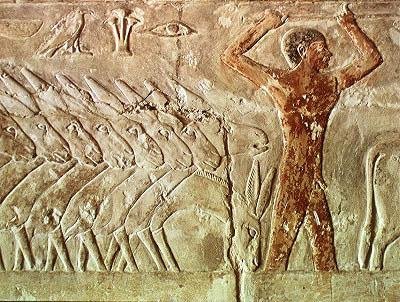

乌尔皇家旗,公元前三千年的苏美遗物,目前收藏于大英博物馆。有学者认为镶嵌画上的马车由一组某种马科动物拖拉,可能是野驴或家驴,因为马在公元前2世纪之后才由中亚引入。

然而,驴的故乡在沙漠,对居住在尼罗河谷的埃及人来说,那是一个充满未知和危险的地方。这使得驴的形象带有双重性,或者说,家驴代表驴身上积极的一面,而野驴代表了消极的一面。中王国时期(约公元前2000年至前1700年),驴与沙漠、异乡之神塞特相联:塞特有时候会表现为驴首人身。第三中间期与末期(约公元前1000年至前400年),埃及屡遭异邦入侵,作为异乡之神的塞特逐渐被妖魔化,驴也跟着被丑化。此外,随着公元前2千纪中期马被引入埃及,参与狩猎、战争与仪式活动的马主要作为地位的象征,与从事农业、运输杂役的驴构成鲜明的对比,驴的形象变得更加卑下。

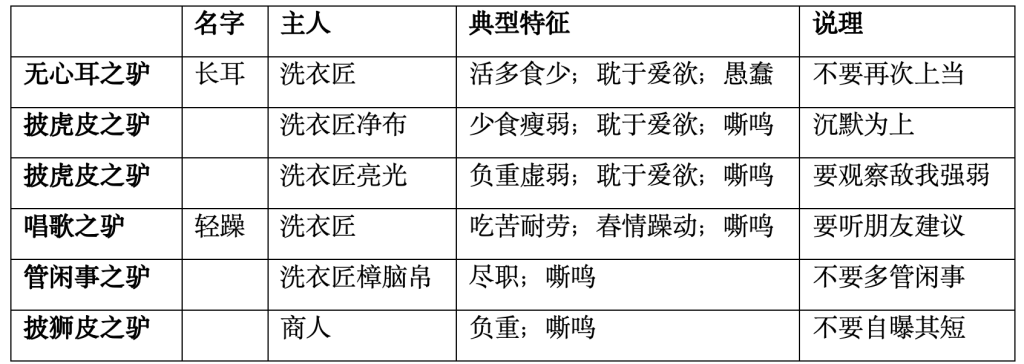

埃及第六王朝(约公元前23-22世纪)的驴队壁画

三、希腊之驴:来自“东方”的他者

据说希腊的驴是从非洲引进的。从词源看,希腊语的驴是ὄνος,拉丁语asinus,法语âne,德语Esel,英语ass,可能都来自苏美尔语的anse,不是印欧语系原有的词汇,而是借词。因此有学者提出:驴及其名词早在骑马的印欧人到达之前就已分布在地中海、黎凡特、安纳托利亚(今土耳其境内)地区。一般认为,马的驯化是在黑海、里海以北的欧亚大草原,而这一地区同时也是原始印欧人的故乡。有学者在探讨词源时强调:马是印欧主人理想的坐骑,而驴属于安纳托利亚、地中海地区人群。希腊神话中与驴相关的传说,也透露出驴的“东方”身份。来源于亚洲西部的驴神马西亚斯,被阿波罗杀死并剥皮献祭。弥达斯由于更喜爱潘神的芦笙而被阿波罗安上了驴耳朵。弥达斯受到酒神狄奥尼索斯的青睐,狄奥尼索斯骑驴且爱驴。骑驴的西勒诺斯是狄奥尼索斯的朋友。毕达哥拉斯学派认为:驴是所有动物中唯一不是遵循和谐原则创造出来的。

公元前5000年左右苏美尔牛头竖琴上的驴奏竖琴图案

《伊索寓言》中有十几个关于驴的故事,在内容的丰富性上远胜印度,驴的形象也更加多元。其中,一个情节类似的故事是“驴和狮子皮”:驴披上狮皮吓唬众兽,狐狸因听过其叫声而看破其身份。其余有关驴的故事大体可分为数类:

一、驴和马、驴和骡、野驴和家驴的对比。在《驴和马》中,“马得到主人细心喂养,饲料丰富”,而驴“连麦麸都不够吃,还要忍受种种辛苦”,后来战争爆发,马在战场上“冲锋陷阵”“受伤倒下”,驴才心理平衡。

二、驴的奴役身份与负重挨打。在《驴和种园人》中,驴“食料少,活儿重”,先后隶属于种园人、陶工与鞣皮匠。

三、驴的无知自大,如《驮神像的驴》等。

四、驴的嘶鸣,如《狮子和驴》等。

五、驴的踢踹,如《驴和狼》等。

后两类故事强调驴的生理特征:高声嘶鸣,同时以两条后腿踢蹬。前三类则体现了驴的社会属性与文化属性。用结构主义的视角来看,驴与马相对,分别代表着低贱与高贵、迟钝与迅捷等意涵。对希腊人而言,驴既是来自东方的外来物种,又象征着文化上的他者,在日常生活中从事卑贱的工作,因此适于充当奴隶阶层的代言人,且被赋予无知自大的标签。在罗马小说《金驴记》及其希腊源本中,主人公从一位贵族青年变形为一头受奴役的驴,正是这双重视野赋予了小说强烈的讽刺意味与颠覆性力量。主人公的文化身份也极为复杂:祖籍可追溯至阿提卡、柯林斯、斯巴达等著名的希腊城市,童年时期会说雅典语,又在罗马学习拉丁文化,最后因敬奉埃及女神爱希丝而重返人身。或许从中也反映了驴的文化身份的多元性。

四、战场疑兵:斯基泰人不识波斯驴

据希罗多德《历史》的记载,在波斯大流士(Darius I,阿契美尼德王朝第三任国王,于公元前522年至公元前486年在位)与斯基泰人的战争中,驴起到了关键作用。由于斯基泰人境内寒冷,不产驴,战士及其坐骑马都不认识驴。在战场上,斯基泰骑兵所乘的马匹一听到波斯驴叫,吓得掉头就跑,或者竖起耳朵呆立。大流士在撤退时,将驴留在营地,以布疑阵。由此可以推测,在公元前5、6世纪,波斯境内已经有大量的驴,才能将驴投入战斗。而对生活于欧亚大草原上的斯基泰人来说,驴则是一个新奇物种。

五、染上种姓色彩的印度驴

梵语中驴被称为khara和gardabha,词源不明朗。khara或许与阿维斯陀语ḥaro有关,而gardabha的古印度雅利安语形式garda与达罗毗荼语gāṛdi形似,源自中亚或西亚。与埃及、希腊的情况类似,“驴”在印度也有“他者”的象征义。《白夜柔吠陀》里,驴子与狗属于罗刹。在印度文化中,罗刹一般与非雅利安人、或不遵循雅利安人所确定的吠陀祭祀规范的族群相关,代表着与雅利安人相反的一些特性,如灾祸、死亡。婆罗多梦见父亲十车王乘驴车奔向南方,预感父亲已经丧生。在印度教体系中,驴一般是带来祸患的神祇的坐骑,如灾祸之神泥洹底、凶暴女神匝门支、瘟疫女神悉达拉等。

在法论典籍里,驴与贱民阶层相联。《摩奴法论》规定:旃荼罗的财富是狗和驴。故事中驴的主人经常被设定为洗衣匠。在泰米尔地区,洗衣匠被认为比贱民还低贱。贱民意味着不洁。驴自身不洁,所有相关物(包括尿液、粪便、声音、扬尘)都不洁,不可被接触。因此,婆罗门不可骑驴或乘坐驴车,在驴嘶时不可念诵吠陀。不洁又意味着凶兆。驴嘶与呈现出驴形状的云、或颜色像驴般灰黄的云,都预示着灾祸。因此,在印度的一些干旱荒漠,驴尽管可以作为物美价廉的运输工具,却不大受欢迎。

印度的这组关于驴的故事,还有一个突出特点,即强调其爱欲旺盛。这当然与印度文化中刻意规避爱欲的危险有关,但另一方面与驴的生理特征也不无关系。梵语中驴的两个别名cakrīvat(有轮)、ciramehin(长泄)都强调了其生殖器官。虽然《伊索寓言》对此未置一词,但在希腊瓶画、庞贝壁画上都有一些驴的猥亵形象。在希腊神话里,驴是献给生殖之神普里阿普斯的祭品。

与其希腊同类相比,印度驴更朴实、蠢萌,不像希腊驴那样自高自大,以为敬拜自己所驮神像的众人是敬拜自己。它之所以披上狮皮或虎皮,皆因其主人所为,目的是省掉喂驴的食料。印度驴的社会地位卑下,个性也是忍辱负重,行为受爱欲本性驱使,其文化属性与社会属性相匹配。

六、丝绸之路上的驴与汉地的文人传统

驴非中原所产,而是来自西域。顾炎武在《日知录》中指出:“自秦以上,传记无言驴者”“大抵出于塞外”。段玉裁认为“驴”字为秦人所造。这可能得益于秦与西北诸民族的交往。汉武帝经营西域后,丝绸之路上贸易往来频繁。《盐铁论·力耕》谈及:“夫中国一端之缦,得匈奴累金之物,而损敌国之用。是以骡驴馲駞,衔尾入塞;驒騱騵马,尽为我畜”。驴成为重要的交通转运工具。

马速快,适合充当坐骑或拉马车,或驰骋于要道,或杀敌于疆场。驴速慢、耐力好,往往在崎岖不平的山地转运盐粮等物。马与驴构成一对互补又对立的文学形象。贾谊在《吊屈原赋》中言:“腾驾罢牛,骖蹇驴兮;骥垂两耳,服盐车兮。”汉灵帝偏好驴车,《后汉书·五行志》颇有微词:“夫驴乃服重致远,上下山谷,野人之所用耳,何有帝王君子而骖服之乎?”由此可见时人对马、驴的阶层分野的认识。对于文人来讲,驴、马的易位,几乎成了怀才不遇、英俊沉下僚的象征性套语。

《东阳夜怪录》里,化名卢倚马的黑驴自称“前河阴转运巡官”,颇有自怀身世之语:“旦夕羁(饥)旅,虽勤劳夙夜,料入况微,负荷非轻,常惧刑责”。与高大迅捷、达官贵人才能负担得起的马相比,驴平凡普通,与潦倒贫士、穷措大为伍。但正是这种卑微,赋予了驴一种源自边缘化位置的反叛性力量。在后汉至西晋,学驴鸣甚至成了名士风度的表现。唐朝统治者锐意开边,马匹多被用于边疆战备,低阶朝士与百姓只能骑驴。科举高第者则可以跨马游街,故贾岛发出感慨:“少年跃马同心使,免得诗中道跨驴。”但科举取士,得意者少,失意者众。对后者来说,骑驴的意象既有自嘲的意味,也有几分隐逸的风骨,如李洞《过贾浪仙旧地》诗云:“年年谁不登高第,未胜骑驴入画屏。”骑驴成为失意文人自觉的身份标识,也寄托了其孤高自诩。

柳宗元塑造的黔驴形象独具特色,既有佛教故事的影子,也有寓言体裁带来的鲜明风格。开篇“黔无驴”已透露出驴的外来起源。《朝野佥载》里记载杨炯称朝官为“麒麟楦”:“今餔乐假弄麒麟者,刻画头角,修饰皮毛,覆之驴上,巡场而走。及脱皮褐,还是驴马。无德而衣朱紫者,与驴覆麟皮何别矣?”尽管一般认为《黔之驴》寄寓了柳宗元对当权者无德无能、虚张声势的讽刺,但陈洪先生指出:《黔之驴》同情驴的遭遇,表达“不出其技”、全福远祸的思想。换言之,柳宗元笔下的黔驴形象,融合了佛教故事传统与当时文人对驴的普遍认同心态,说是文人的自况、自戒亦无不可。

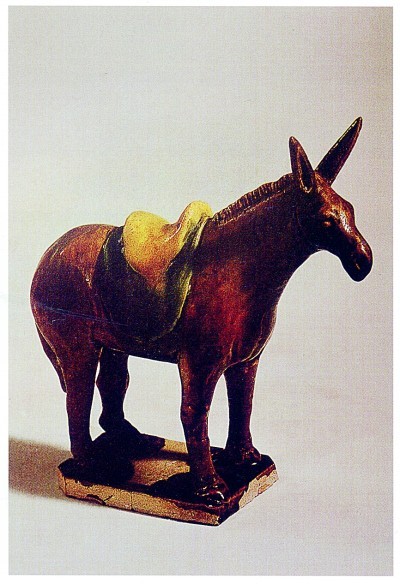

唐墓出土的唐三彩驴俑

七、动物在人类生活经验中的多重面向

动物在人类生活经验中有多重面向。首先是生物学意义上的,动物的生理性特征往往体现于虚构故事作品中的文学形象。

在民间故事里,驴的叫声、大耳朵、倔脾气、踢踏的方式,都被观察得细致入微。但在文人化的诗作里,这些外在特征几乎都被抹平,突出的是其象征含义,充当符号与语言系统中的符码,具有隐喻义。此即动物在人类经验中的第二重面向,其所处的结构与语义场非常关键。驴与马经常成对出现:相较于马的“高贵”,驴更接地气、平民化。这一对比甚至延续到当下,如“宝马”与“电驴”的命名。而流行一时的“驴友”风潮,或许也延续了古人骑驴入山、寻访诗思的传统?

由于驴的文学形象的丰富性,还可借此管窥民间传统、文人传统与宗教传统的相互关系。在印度,驴是民间故事中常见的动物,却极少出现在梵语古典诗歌、戏剧中。而中国的情况不大一样,楚辞汉赋、唐宋诗词、乃至文人画中驴的形象颇不少见。驴在《圣经》里的形象大体是正面的,因而在中世纪基督教的节日上多有驴的身影,但往往带来戏谑的效果。这大约是驴的近东传统与希腊罗马传统之间的撕扯。对于欧洲中世纪的学者来说,驴以微薄的食物维生、勤苦劳作、头脑单纯,与他们的书斋生活形成了一种有趣的映照,其大智若愚延续了《圣经》中智者的形象。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《黔之驴:一个文学形象的生成与物种迁徙、文化交流》

京ICP备2025104030号-28

京ICP备2025104030号-28

还没有评论,来说两句吧...