刘楚昕在漓江文学奖颁奖仪式上

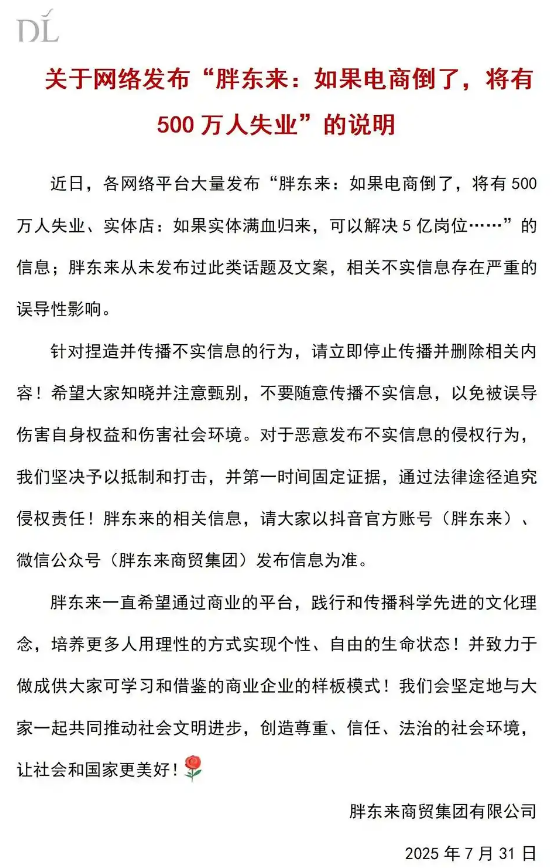

今年5月,90后作家刘楚昕在漓江文学奖颁奖仪式上的深情发言感动了无数网友,也让公众记住了这位年轻人。正是因为这份热度,让他收获了《泥潭》预售突破40万册的成绩。在当下的文学圈里,这个销量近乎天文数字,对一位新人作家来说,更是难以想象的奇迹。

身边的朋友当中,有不少人对《泥潭》很感兴趣,第一时间购买的也很多。但新书上市之后,据我的观察,在社交媒体上很少有对这部作品的讨论,就连在朋友圈里,好像也没怎么见到有人发表读后感。简单地说,刘楚昕火了,但似乎《泥潭》并没有火。

那么,这是不是因为作品本身的问题呢?首先要说的是,本人第一时间就购买了《泥潭》。尽管文学评论本就是仁者见仁智者见智的事,但有一点是毫无疑问的——刘楚昕对待文学、对待写作的态度是非常严肃、认真的。相信这也正是他获奖的原因——在这个严肃文学日渐被边缘化的时代,刘楚昕所拥有的赤诚之心,本身就是难能可贵的。

然而,过高的公众关注度又在某种程度上“妨碍”了这位年轻作家。一方面,他在颁奖仪式上的发言不仅真挚动人,也很通俗易懂。“越过山丘,斯人不在”的故事,就算是不关心文学的网友,也一样能感同身受。另一方面,《泥潭》就并不那么“好读”了。不管是现代派的写作手法,还是自然主义的作品主题,都意味着,作品是有阅读门槛的。

尤其是在商业营销方面,电商平台密集投放的宣传,都聚焦在刘楚昕的“深情人设”上,却在有意无意间回避了《泥潭》毕竟属于严肃文学范畴的事实。这种做法的直接后果,就是让很多不明就里的读者在匆匆读了几页之后,就选择了“弃书”。这种落差感,又让不少感到“上当”的网友到网络平台上给出差评,进一步影响了《泥潭》的口碑。

其实,从本人的阅读感受来看,《泥潭》更像是刘楚昕在文学创作生涯起步阶段的练习之作,应该得到更多鼓励而不是“挑剔”。万事开头难,特别是文学创作领域,很多大作家的处女作都称不上“成熟”,但这并不影响他们日后取得让世人瞩目的成就。个体的生活经历和创作经验都需要积淀,作为90后作家,刘楚昕还有很长的路要走。

问题在于,社交媒体让他“一夜成名”,也为这位年轻人带来了很多不必要的压力。从这几个月的访谈和自述来看,刘楚昕反反复复地强调,自己“写得还不够好”,甚至已经流露出深深的迷茫和困惑。比如在与媒体的对话中,他表示,“我必须写出更高水平的作品,我才能对得起这个流量。但是可能吗?打一个很大的问号。”

大家可以从中读出刘楚昕的清醒和谦逊,但从另一方面来说,这种压力又很可能束缚他的手脚。我们不希望,一位有潜质也很努力的文学新星被外界过高的关注和期待“压垮”。

而且,刘楚昕的困境不是个例。不管是文学还是电影,在当下的文艺创作领域,营销都已经被抬到了前所未有的高度。一部电影上映前,一本新书出版前,有没有足够多的“卖点”,能不能引发舆论场的热议,能不能满足公众的情绪价值,都是最受关注的问题。作品与受众见面后,平台的打分、大V的引导、社交媒体的热搜榜也成了“兵家必争之地”。年轻创作者如果不能“一鸣惊人”,就很有可能在短时间内泯然众人。

2025年已经过半,文学出版界普遍对“文学书卖得不好”表现出担忧。不光是文学,随着媒介环境的发展与变迁,当下的整个文化市场都在经受时代浪潮的冲击。但焦虑归焦虑,市场应该形成的共识是,过度盼望“爆款”的投机心理、过于急功近利的商业营销,只会得到适得其反的效果。

年轻的“刘楚昕”们需要更多的时间和空间,也需要得到更多的宽容和耐心。只有沉下心来,打磨好每一个文本、每一部作品,我们的文艺创作领域才能迎来真正的繁荣。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《马上评|给刘楚昕们多一点宽容和耐心》

京ICP备2025104030号-28

京ICP备2025104030号-28

还没有评论,来说两句吧...